МЕТОДИКА Н. С. ЛЕЙТЕСА (1956)

Содержание статьи

Физиологическое обоснование.

Методика основана на измерении длительности последействия стимулов.

Аппаратура, необходимая для исследования.

Проекционное устройство, электросекундомер, автоматически включающийся при появлении на экране определенных кадров. Это достигается системой контактов, которые замыкают цепь включения секундомера в тот момент, когда в фильмовое окно проекционного устройства попадают участки киноленты со специальными вырезами. В момент, когда испытуемый нажимает на ключ, секундомер выключается с помощью специального реле на несколько десятых долей секунды, а затем продолжает работать, пока стрелка не дойдет до нуля. В этот момент секундомер автоматически выключается.

Двигательная реакция испытуемого фиксируется специальным записывающим устройством.

Процедура исследования.

С помощью проекционного устройства перед испытуемым на экране демонстрируются изображения отдельных букв, по одной на кадре. Предъявляют 9 букв: А, В, И, К, Н, П, С, Т, X. Они располагаются в такой последовательности, чтобы какой-либо системы в их чередовании уловить было нельзя. Всего используется 780 кадров.

Буквы экспонируются в строго определенном темпе. На одни из них испытуемые должны реагировать, на другие — нет. Буквы, являющиеся положительными стимулами, отстоят друг от друга на различных интервалах, но всегда на определенном расстоянии от предшествующего предъявления какой-либо буквы. Таким образом, сохраняется ритмичность подачи раздражителей. Испытуемые непрерывно наблюдают за меняющимися раздражителями, поддерживая необходимую сосредоточенность.

На положительные стимулы испытуемые нажимают на кнопку рефлексометра. Положительным сигналом было появление буквы С, тормозным — НС. Буква С встречается в эксперименте 122 раза, Н — 120 раз, НС — 50 раз. Если букве С предшествовало сочетание НС (неважно, за сколько других букв до появления С), нажимать на ключ не надо ни на НС, ни на последующую букву С.

Буква С отставляется в программе от сочетания НС на разное расстояние, что дает возможность измерять длительность последействия (в промежутке от 1 до 10 кадров).

Быстроту смены кадров можно регулировать: в одной серии кадры меняются через 1,5 с и на нее уходит 20 мин, в другой серии кадры меняются через 0,5 с и общее время эксперимента составляет 7 мин.

Критерии для диагностики.

Изменение времени реакции (увеличение или полная задержка), обусловленные действием предыдущего раздражителя (тормозного — НС на положительный — С), служит показателем последствия тормозного процесса.

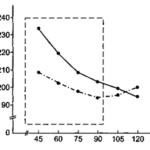

За исходное принимается время реакции на стимул, идущий через девять нейтральных букв, т. е. наиболее удаленный от предшествующего значимого (положительного или отрицательного) стимула Для суждения о влиянии одного значимого стимула на другой время реакции на каждом интервале вычисляется в процентах к фоновому времени. Если время реакции увеличивается на 10 % и больше, то фиксируется наличие последействия. Длительность его измеряется путем умножения числа кадров между положительным и тормозным сигналами на длительность интервалов (1,5 или 0,5 с).

Могут наблюдаться три варианта изменения времени реакции на положительный стимул после отрицательного:

1) замедление времени реакции (длится 6-12 с),

2) сохранение прежней величины времени реакции,

3) укорочение времени реакции (длится 3 с).

Данная методика ввиду аппаратурной сложности не может использоваться вне лабораторных условий, хотя затрачиваемое на обследование время относительное небольшое. Кроме того, методика дает возможность выявлять только влияние тормозного сигнала на возбудительный, т. е функциональную подвижность торможения. Подвижность возбуждения остается в этой методике без индикатора Не ясно также, изучается ли данной методикой интегральное свойство или оно относится только ко второй сигнальной системе.